米不足と価格の高騰で農水大臣が備蓄米を大量放出して価格を抑えるのに必死。小さな農家はこれまでずっと減反政策に振り回されてきました。過日、初めて総理大臣のメール意見箱に、農家の実情と水田の維持管理の重要さを投書してみました。7/4の石破首相が米対策の中で、中山間地の水田が果たしているダム機能の大切さを話しているのを聞き、少しだけホッとしました。中山間地の小さな農家の役割は米の生産だけでなく地域や国の環境を守っていくためにも大切だと感じながら米づくりを続けたいと思います。世間の米騒動に振り回されることなく、三反田のミルキークィーンは間もなく出穂を迎えます。

ブログ一覧

茅の輪くぐり始まる

今日6月21日は二十四節気の夏至の日。太陽が最も北に寄り、北半球では昼が一番長い日。安弘見神社では、半年の間に知らず知らず心や身体に積み重なった「厄」を祓い清めるための神事「大祓」が6月29日に執り行われます。それに併せて6月15日より境内に「茅の輪」が設置されました。「祓え給へ、清め給へ、守り給へ、幸え給へ」と唱えながら茅の輪をくぐります。神様のご加護がありますように・・・

アマリリスの開花

10年以上前に母が植えたアマリリスの球根、美しく咲いたり咲かなかったりのくり返しですが、今年は三本の茎が伸びてきて見事な花を6輪咲かせました。小学校の時に歌った「アマリリス」の歌詞は今でも覚えています……♪みんなで聞こう 楽しいオルゴールを ラリラリラリラ しらべはアマリリス ♫フランス土産 やさしいその音色は ラリラリラリラ しらべはアマリリス ♬ ……アマリリスは球根で増え球根で冬越しするので、花後の球根を太らせる事と冬越しをしっかりする事で翌年もさらに美しい花を咲かせてくれるようで、楽しみに育てたいと思います。

田植え終わる

5月20日にミルキークィーンの田植えが無事に終わりました。ひとつばたごの見頃と重なり、代掻き後にライトアップもして、田植えの後の水田にもひとつばたごが美しく映っていました。令和の米騒動の影響か、田植えの前に予約が60袋もありました。美味しいからなのかお値打ちからなのか分かりませんが、食べていただける人の顔が分かるのは嬉しいことです。順調に生育して秋に無事の収穫を迎えられるよう願うばかりです。

筍の季節に

亡き母の実家の屋号は「竹の腰」、家の東側に和田川が流れ、その川に沿って竹藪が続いています。昭和30年代の記録に大雨で和田川が増水して川沿いの田んぼや家が一面洪水の被害に遭ったとあります。洪水被害から農地や家屋敷を守るための竹藪でした。子どもの頃には刈り取った稲を干す「はざ」用の竹を切って運び出したものですが、今は竹を使うことがなく藪になっています。その竹藪を従兄弟が少しずつ整備して、筍が掘りやすい竹林にしています。お裾分けしていただいた筍は、えぐ味も少なく、ぬか茹でしなくても筍ご飯や味噌汁に入れて柔らかく食べられます。

ハナズオウ満開

春の花が彼方にも此方にも暖かい季節の訪れを楽しんでいるかのように咲き誇っています。ソメイヨシノ、山桜、枝垂れ桜・・・はなもも、ヤマツツジ、椿・・・三反田の森のハナズオウも今が盛り。4月19日に気温が28℃まで上がり夏日となり半袖姿の人も見かけました。花が咲き終わるのを順に待ち、時間をかけてそれぞれの花の移ろいをじっくり味わう、そんな呑気な事は通用せず春が駆け足で過ぎていきそうです。

杵振り踊りに中学生デビュー

4月14日、安弘見神社「杵振り花馬祭り」が朝から小雨が降る中開催されました。伝統の杵振りの踊り子が少子高齢化の影響で少なくなり、今年から蛭川中学校の生徒達が全面参加。元々中学生は体育祭で杵振りを踊るため、部活動や夏休みを利用して練習を積み重ねていました。その練習の成果を地域の祭りで披露することになり、生徒達にとっても地域にとっても、これからの祭りをつないでいくために意義のある試みに。神社境内の長い階段は高校生以上で踊り、中学生は手前の中切公民館まででしたが、小雨が降る中を懸命に踊る姿を見ようと沢山の観客が出て応援していました。

苗代桜のライトアップ

桜満開の便りが届き始めたので、今年も出かけてみました。4月7日の夜は満開でしたが、ライトアップの情報はあまり周知されていなく私たち夫婦の他は一人だけ。温かかった昼間とは違って少し冷たい風が吹いていましたが静かな山里の美しい桜が苗代に映える姿をゆっくりと楽しむことができました。4月13日の杵振り祭まで、桜が待っていてくれるといいのですが、微妙な感じです。今日4月8日はお釈迦様の誕生日、花祭り。

春の訪れ

3月20日春分の日、この日を境に急に暖かくなりました。前日の大雪で竹や木が倒れ電線が切断、停電や電車の運休もありましたが、この雪と気温の上昇で椎茸が目覚めました。23日にはわが家の軒下に一羽の燕がやってきて、遅れていた水仙や梅の花もふくらみ始めました。あまりに急な訪れに戸惑い気味の私たちを尻目に、春は一気に一斉に景色を変えていくようです。

ドジャース開幕戦間近に

3月16日長男家族と孫に会うため東京へ。後楽園駅は大混雑、それもそのはず大谷翔平のドジャースと今永昇太のカブスの開幕戦が間近で、巨人・阪神とのエキシビションが組まれ、試合を観る人達で東京ドーム周辺は凄いことに。前日の宿は一ヶ月前から満室、私たちは都心を離れた立川で一泊。16日は日曜日にも関わらず朝の電車は満員、後楽園駅からドームまでは場内整理の人達も動員。そんな混雑から離れて孫の元へ向かう。翌日は試合がなくドーム周辺もゆったり、孫との散歩を楽しむ。駅の壁面にも店の中にも大谷翔平があふれ、観戦はしませんでしたが、盛り上がりの空気を感じてきました。

母の命日に

2月28日は母の3回目の命日。後少しで92歳誕生日(昭和5年3月15日生まれ)を迎えるところでした。地域のディサービスやショートステイを利用しながら家で過ごしていました。土日はショートで過ごすことが多く、月曜日に迎えに行くとニコッと笑って車に乗りました。口には出しませんでしたが、あの笑顔に母の本心を見ることができました。28日はディに出かける日でしたが、体調が悪く家で様子を見ることに、昼食の時目が虚ろで救急車を呼び緊急入院。そこで今後の対応を相談するようにと診断され、面会して一旦帰宅したところへ危篤の知らせ。駆けつけた時には安らかな寝顔の母が。3年目の今日は、神事と墓参りをして、夕食に母との思い出の「てこね寿司」を、母の分(陰膳)と合わせて三人分用意していただきました。母も喜んでくれたかと思います。

伊勢参り

2月17日(月)恵那駅7時28分発の快速で名古屋へ、そして近鉄特急で伊勢市駅に10時32分着。外宮から内宮そして猿田彦神社を参拝。平日にも関わらず参拝客が多く人を避けて歩くほど。祈年祭(としごいのまつり)の日で、五穀豊穣を祈願して天照大神をはじめとする神々にお食事をお供えする儀式が境内を移動しながら執り行われていて、様子を見学することができました。おかげ横丁での昼食はどこも満員でしたが、運が良く「すし久」という食事処で伊勢名物「てこね寿司」をいただき、3年前の2月に他界した母への供養、子孫の成長祈願、様々な事への感謝など心を新たにすることができました。帰りは猿田彦神社より宇治山田駅まで歩き、16時13分発の近鉄特急で帰路につき、19時過ぎに帰宅。心に残る一日となりました。

忘れてはいけない大切なこと

1月の終わり頃より森の木々の剪定を始めました。梅の木、栗の木が終わったので、椎茸の菌を打ち込むホダ木を用意するために森の一本のコナラの樹を切ることにして、隣家の同級生に手伝ってもらうことに。脚立に乗ってチェンソーで枝を切ってもらった時、落ちた枝が脚立を飛ばして同級生は後ろ向きに落下。左腕が動かせなくなり、腰の辺りにも痛み、顎も切れてしまいました。救急車を呼ぶか迷って、先ずは知り合いの接骨院の先生に連絡。日曜日でしたが、直ぐに来なさいとの事で接骨院へ。腕の脱臼を手当てして、市民病院の緊急外来に連絡し紹介状を書いていただく。病院での検査の結果、手術や入院の必要はなく、顎の傷の処置をしてもらい帰宅できました。一つ間違えば取り返しの付かない事故でした。本当に同級生も、伐採を依頼した私も、紙一重の事で救われた思いでした。事故の事を聞いた先輩から「樹を切るのは樹の命を奪うことだという事を忘れないように。どうしてもの時は、お祓いをして塩を蒔き、樹の気を鎮め清めてからにしなさい」と諭していただきました。森を育てる上で忘れてはいけない貴重な体験でした。

久しぶりの雪景色

1月下旬になっても例年のように雪が降ることがない日が続きましたが、1月30日の朝は久しぶりの雪景色。雪の多い東北や北陸などでは厄介な雪ですが、この地域では雪は春に向けて大切な自然の恵み。田畑に積もった雪に土が凍み、山に積もった雪が渓流を潤します。外での活動は制約を受けますが、ほど良い積雪が豊かな春につながっていきます。正面の石像は石彫の集いに参加して創作した夫婦神です。

ドローンの時代に

13年前屋根に設置した太陽光パネル、毎年一回業者による点検に来てもらいますが、今年は屋根に上がっての目視ではなくドローンによる点検でした。10分ほど様々な角度からパネルの様子を撮影して、その後撮った写真をタブレットで見せながら状況を説明してもらいました。パネルには異常が見られなかったものの、パネルを乗せている架台に錆が出始めていることが分かりました。ウクライナの戦争では沢山のドローンが兵器として使用されているようですが、活用方法を誤らないよう人のため世界のためにさらに改良されていきますように・・・

飯高観音菩薩へ

1月7日飯高観音へ初詣と家内安全祈願に出かけました。穏やかな陽気でゆっくり参拝し、お札さまもいただいてきました。山門を潜ると本堂手前の正面に観音菩薩様に優しい顔で迎えられます。「菩薩」とは「賢く思いやり深く他者を大切にして行動できる人」お姿は女性のように見えますが、如来象と同様に男女の性を超えていると考えられています。世界中の為政者に、菩薩様の御心が少しでもあれば、もっと素敵な世界になっていくことと思います。

いのちのリレーランナー

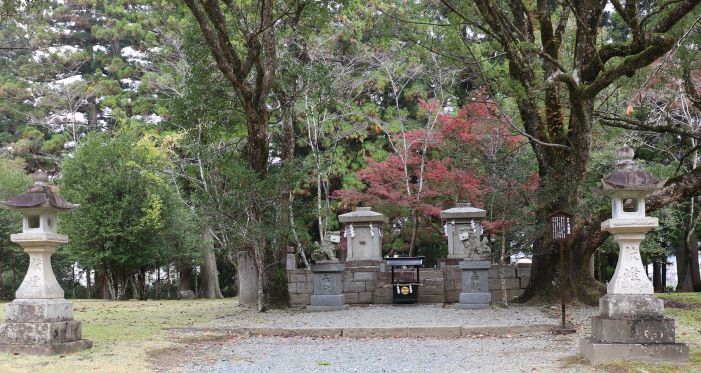

令和7年の正月を子ども達家族もそれぞれで迎え、夫婦だけの三が日となり、恒例の箱根駅伝をゆっくり楽しみました。一人一人がチームの襷をつなごうと必死に走る姿、そして周りの声援、襷を渡して倒れ込む姿・・・ドラマを見ているような感動を味わいました。三反田の入り口に開祖(初代と二代)の墓があります。初代が早世したため、その弟が兄嫁と夫婦になり後を継ぎました。それから三代、四代と田畑や家を護りながら私で八代。箱根駅伝では五区が往路、十区が復路とゴールが明確ですが、三反田の駅伝にはゴールがありません。山あり谷あり、それを乗り越えながら繋いで来た襷を継ぎへ渡すことだけを考えながら、前へ進みたいと思います。初代三人の墓の後ろには、夭逝した童子の墓があります。共に走れなかった選手もいたことを教えてくれています。

笠置山麓に広がる川霧

恵那は岐阜県で一番霧が発生しやすい所です。12月初旬早朝、苗木城趾へ川霧を撮影に行きました。木曽川流域に発生した蒸発霧が晴れた夜間に冷えた冷気と一緒になって新たな霧をどんどん作っていくようです。山梨から来たグループがドローンを使って撮影していました。霧の中に見え隠れする城山大橋や笠置山の山容が幻想的でした。

今洞の大銀杏見頃になる

いつものウォーキングコースの途中にある今洞の大銀杏が黄色く色づき葉を落とし始めました。近所の幼児がお母さんと葉のかけ合いをして楽しんでいました。通りかかった私にも花吹雪ならず葉吹雪をプレゼントしてくれました。幹は大人二人で抱え切れないほど太く樹高は30mを超えるほど。中世の寺跡が近くにあってその門樹であったとされる。雄樹のため銀杏の実をつけることはありません。この地域のシンボル的な存在で、この樹の落葉が秋の終わりを告げる頃、恵那山が雪化粧をし、その後笠置山へと続きます。

白山比咩神社参拝

神国教の信務委員の研修で福井石川方面へ出かけました。東海北陸自動車道の白鳥ICから中部縦貫自動車道で九頭竜・大野・勝山へ抜けて加賀の「のと屋」で一泊し、翌朝白山比咩(しらやまひめ)神社へ参拝。全国に2000社以上ある白山神社の総本山、白山(2,702m)をご神体として祀る。主祭神は白山比咩大神/菊理媛神(くくりひめのかみ)・伊邪那岐尊・伊弉冉尊。日本書紀にはイザナキ・イザナミの夫婦の神様がけんかをした時、糸をくくるように仲を取り持ったと伝えられ、そのことから縁結び/夫婦円満/家内安全の神様として知られているようです。

加能蟹が届く

日本海蟹漁が解禁となり、今年も長男の嫁の実家金沢よりズワイガニが届きました。今年元旦に能登地方に発生した地震で石川県は大きな被害に遭い、まだまだ復興の途中。そんな大変な石川能登地方から届いた貴重な海の恵みに感謝して、周りにもお裾分けしていただきました。右側の雄は12回脱皮して甲幅15㎝にもなり、左側の雌は産卵するようになると脱皮せず大きさは8㎝ほどです。

三保松原より

万葉の昔から白砂青松と霊峰富士の眺望の素晴らしさで有名な三保松原に初めて行ってきました。羽衣伝説の伝わる羽衣の松は三代目が立派に枝を広げていました。そこから10分ほど松林を歩くと砂浜が広がりその先に富士山が眺められます。11月初旬に初冠雪があったようですが雪化粧はまだ先のようでした。平成25年には世界文化遺産として登録され、松原周辺は美しく整備されていました。

サツマイモの収穫

今年の秋は栗や柿が夏の暑さのせいか不作。特に柿はほとんど実が途中で落下したり腐ったりしました。秋の終わりは芋類の収穫、孫がやって来たのでみんなでサツマイモを掘りました。こちらは順調で30㎝ほどの大きな芋が採れました。しばらく保管した後で干し芋や蒸かし芋にして自然の恵みに感謝して秋の味覚を楽しみたいと思います。

夜明け前

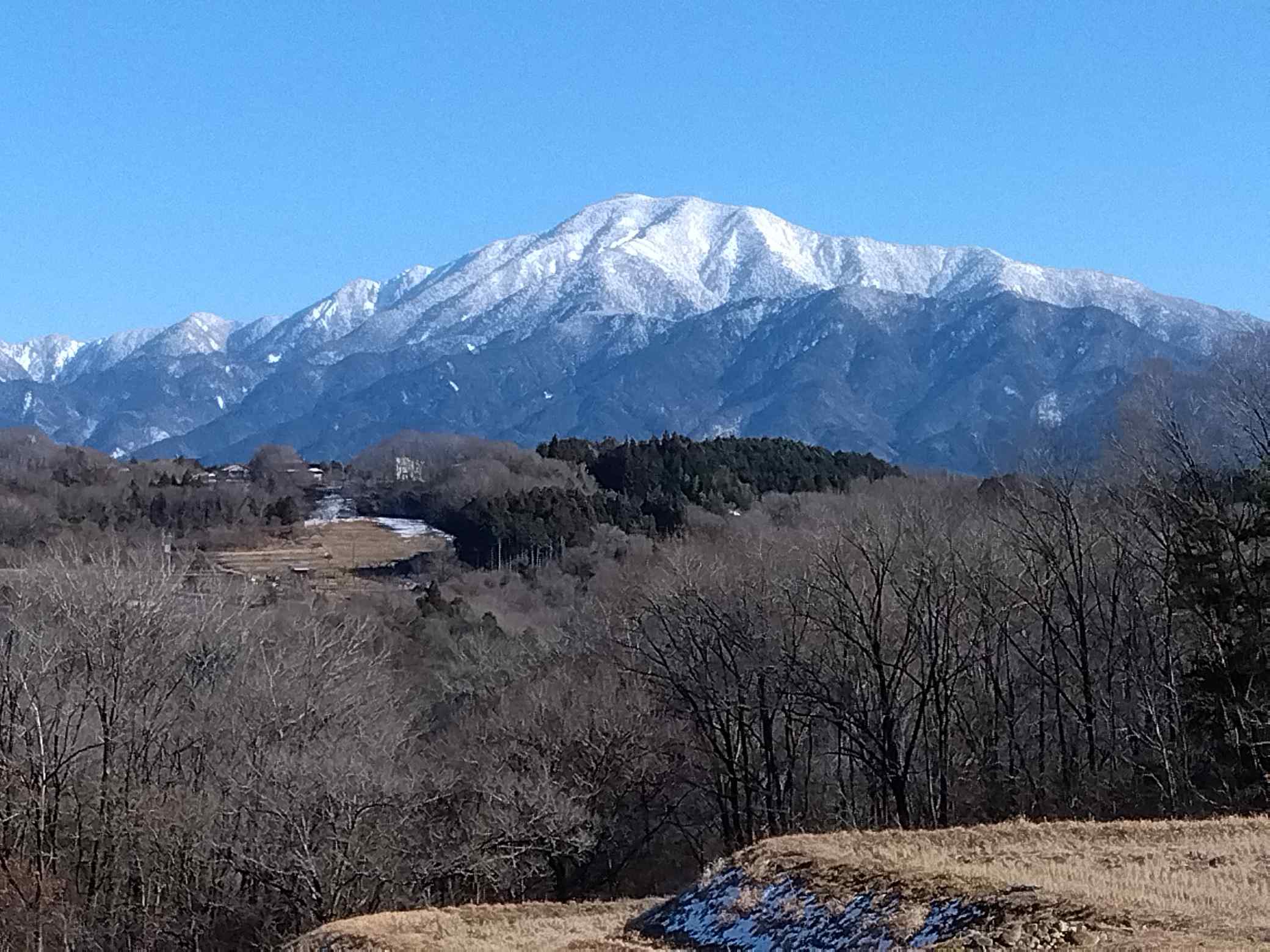

秋が深まり始め、ウォーキングには最適の季節、少しだけ早起きをして早朝ウォークを楽しんでいます。5時半頃に家を出る時には懐中電灯が要るくらいですが、歩き始めると山際から少しずつ明るくなっていき、白山神社を過ぎた辺りから夜明け前の恵那山が眺められます。朝焼けに包まれながらどっしりとした姿の恵那山は、日本百名山にも名を連ねる2191mのピラミッド型の山容。西側から眺めると台形で跳び箱のようで、山頂は平らな部分のほぼ真ん中にあるため眺望は?です。周りから眺めて楽しむ山です。

ミルキークィーン収穫終わる

暑さと水不足の影響を心配した米の収穫が9月中旬に無事終わりました。義兄による刈り取り作業も、多少倒伏した所もありましたが丁寧に刈り取りしてもらい収量は昨年より少しだけ多くありました。低アミロース米のミルキークィーン、沢山の人に美味しく味わっていただければ幸いです。

演劇「ベッカンコおに」鑑賞会

8月24日蛭子座にて劇団なんじゃもんじゃによる演劇鑑賞会を開催。笛吹き峠に住むべっかんこ顔の鬼と里に暮らす目の見えない娘ゆきとが一緒になって幸せな暮らしを始めるが、最後には悲しい結末となってしまい、人間と鬼について考えさせられる物語。西尾俊三さん夫妻お二人で四役を演じながら歌も交えたり暖簾を利用して場面を転換したりと見事な演出でした。

ミルキークィーン出穂

梅雨が明け猛暑が続く中、7月23日にミルキークィーンに小さな穂を確認して、一週間程で全体が出穂しました。今年は元肥として牛糞の代わりに鶏糞を入れました。収穫に何らかの影響があるかもしれませんが、稲熱病などに罹らないように、稗にも負けないように、カメムシの被害にも遭わないように、収穫までの一ヶ月を祈るばかりです。連日38℃に近い猛暑の影響も心配しながらの毎日です。

7月4日に生まれて

梅雨明けが待ち遠しい昭和28年7月4日に私はこの世に生を受けました。大戦が終わって8年が経過し、戦後の復興が順調に進み始め、希望に満ち始めた時代。でも、まだ車やテレビの普及もなく、保育園もなく、小学校へ上がるまでは山や川が自然の教室でした。あれから70年が過ぎ、今年も紫陽花が庭に咲きました。しばし暑さを忘れさせてくれる澄んだ青色を見ながら、これまで自分を導いてくれた人達のことを感じています。

朴葉寿司づくり

今年も父が植えた朴の木に沢山の葉がつきました。家内の休みの日に合わせ、少しずつ朴葉寿司を作り子ども達やお世話になった人達に届けるのが恒例行事。東濃や飛騨ではどの家でも、その家流の作り方があり、特に具材にその家らしさが感じられます。我が家は、椎茸、しぐれ、しめ鯖に、玉子、焼き鮭、でんぶ、山椒をのせます。なんども作ってきたので夫婦の共同作業も阿吽の呼吸で進みます。

睡蓮の花が咲き始める

蛭川田原地区の各務さんの家の前のため池に睡蓮の花が咲き始めました。涼しげで神秘的で、中から仏様が出てこられそうな素敵な花を咲かせますが、蓮の花にもよく似ています。蓮はハス科で水面から立ち上がらせる挺水植物、睡蓮はスイレン科で浮葉植物で初夏を告げる花。広いため池の一面に沢山の花が咲いていて見事です。

苗代桜ライトアップ

例年より遅く桜が開花。数年前より笹場の従兄が苗代桜のライトアップを始めたので、4月2日の夜家内とナイトウォークで立ち寄ってみました。神秘的な姿を自分達だけ楽しむのはもったいないのですが、あまり広めると静かな里に沢山の人や車が押し寄せてしまうとの事。折角のライトアップ、駐車場を確保したり、道案内を整備したりして、楽しんでもらえると良いのになあ・・・

おひなさま

桃の節句の3月3日、長女も嫁ぎ一緒に暮らす女の子はいませんが、二人の孫の健やかな成長を願って今年もおひなさまを飾りました。祖父母から贈られた五段飾りを三段飾りにしました。子どもの頃に子ども達が「お雛様見せて」と各家を回る「がんどうち」という行事がありました。今は一部の地域だけの風習となってしまい、地域の子ども達と大人の交流が途絶えてしまい淋しい気がします。その昔、医療も衛生状態もよくなかった頃、成人になる前に命を落とす子どもが多く、子どもの無事の成長を願って人形に厄払いやお守りの意味を込めた、その延長線上にあるのがお雛様のようです。

2月28日に

2月28日は母の命日。2年前のこの日もよく晴れた穏やかな一日でした。昨年も、そして今年も穏やかな晴天に恵まれ、静かに母のことを偲ぶことができました。コロナ禍が終息したと言われますが、2週間ほど前の2/12初めてコロナに感染。38℃を越える熱と喉の痛みで三日間は夜寝ることもできませんでした。熱が下がって一週間ほど味覚障害が残り、美味しかったコーヒーがどのような淹れ方をしても同じ苦みしか感じませんでした。恐るべしコロナを実感しました。母の命日は、毎年3月に入り梅も見頃になり春へと移りゆく前の節目になっています。

幸田文「木」を読んで

1/30にカンヌ国際映画祭で男優賞を受賞した役所広司主演の「PERFECT DAYS」を観ました。主人公で清掃員の平山が読んでいた幸田文の「木」が気になり、取り寄せて読んでみました。文芸誌「學鐙」に掲載された15編のエッセイが載せられていて、著者の木に寄せるこだわりと鋭い観察眼が感じられる素敵な文章でした。その余韻に浸っている時、「ひとつばたご」の木について問い合わせのメールが届きました。不思議なつながりを大切にしたいと思います。

飯高観音参りに

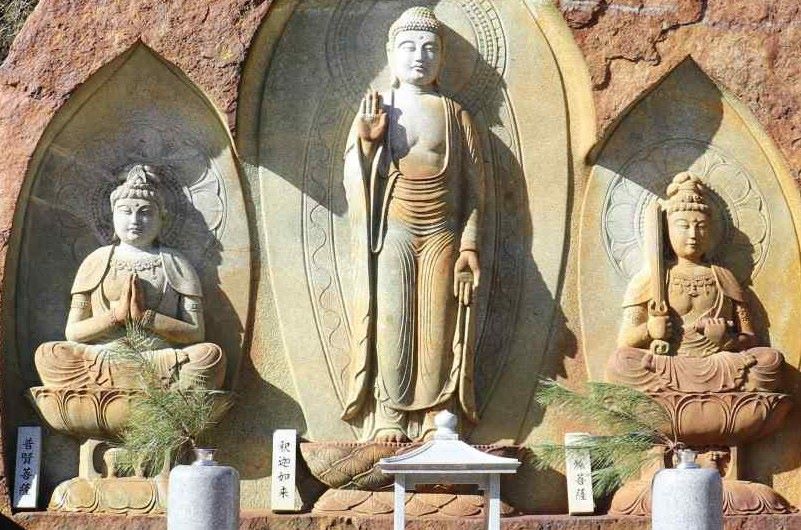

1月8日恵那市山岡町の飯高観音萬勝寺へ初詣に出かけました。正面の観音堂の左手前には釈迦三尊像が一枚の大きな石に彫られています。中央が釈迦如来、左手に普賢菩薩、右手に文殊菩薩。普賢菩薩は優れた智慧であらゆる場所で人々を救済する仏様。文殊菩薩は学問の神様として知恵を司り左手に経典を持っている像も多い。釈迦如来は仏教を創始した釈迦そのものを仏にしたもので如来の中では唯一実在した人物。この三尊の前で、能登地震で被災された地域や人達への救済を心から念じて参りました。

令和6年元旦に

大晦日と元旦の迎え方は各家庭それぞれのスタイルがあります。我が家は子どもの頃から受け継いできたやり方で過ごしましたが、母もいなくなり子ども達も家庭をもち、初めて夫婦二人だけの年越しになりました。31日昼に年取りの料理をいただき、元日の朝お屠蘇とお雑煮で新年を祝いました。聞くところによると、普段忙しい家事を省き温泉旅館等で年越しをする家庭も多くなっているとのこと。でも我が家は、新しい年を迎えるにあたり、進む道を切り拓き、より良い方向へ導いてきた先祖や先人に感謝し、新しい年に平和と希望が訪れることを願いながら自分の進む道をリセットする日にしたいと思います。

平和が訪れますように

12月28日に山から迎えてきた松と冬青を組み合わせて玄関の前に門松を立てました。令和5年はコロナ禍が終息に向かいましたが、ウクライナに加えガザ地区での戦争が終わることなく年を越してしまいました。新しい令和6年、どうぞ世界中の争いが絶えて戦禍の中で苦しんでいる人達に希望と平和が訪れますように。

小さな牧場「ぽぽらす」へ

三反田の森の山の向こうに、移住されたご夫婦が小さな牧場「ぽぽらす」を始められ、土曜と日曜限定のピザや手作りパンとコーヒーが楽しめるということで初めて出かけてきました。山羊やポーニーや鶏が放牧され、動物とのふれあい体験ができる素敵な牧場でした。

虹の橋が架かる

温かい日が続いていた12月初旬の午後、森の東に美しい虹の橋が架かりました。何か良いことがあるような予感がしました。そして翌日その予感が当たりました。思いがけないところから、うれしい便りが届きました。虹と便りがつながっているかどかは分かりませんが、偶然のふりをした必然もあるような無いような、不思議な心が温まる出来事でした。

高野山へ

熊野古道を、これまで伊勢路と中辺路を辿り、今年は小辺路のゴール高野山へ。高野山には117寺院があり内51寺が宿坊。宿泊したのは蓮華定院で、鎌倉初期創建、関ヶ原の戦い後真田昌幸と幸村父子が仮寓した真田家ゆかりの寺。11/15の宿泊者は数十名、8割が外国人(ドイツ人)。夕と朝のお勤めで住職の経と説法(日本語と英語で)に感激しました。

三年越しの田楽座公演

令和2年3月蛭川公民館蛭子座で予定していた「田楽座」公演が11月12日に開催。演劇や映画などの芸術に触れる機会の少なかった子どもの頃、「田楽座」の太鼓や舞踊りを観た記憶が甦ってきました。コロナ禍で劇団の維持が難しかったようですが、パワー溢れる公演が60年続けられていて感心しました。

今年も海の幸届く

日本海の蟹漁が解禁となって、金沢よりズワイガニ「加能蟹」が届きました。今年で3年目、甲羅の開き方や脚の蟹の裁き方にも慣れてきました。漁場は日本海・北太平洋・オホーツク海・ベーリング海で漁期は11月上旬~3月下旬(雌蟹は1月中旬)。当に冬限定の貴重な海からの贈り物に感謝していただきました。

干し柿づくり

10月に入って急に気温が下がり、柿の実が色づき始めました。干し柿用の「富士」も例年より早く大きく実っているので、さっそく干し柿づくり。

皮を剥き、紐に結び熱湯消毒した後、軒下に吊しました。美味しい干し柿になりますように・・・

日本三大山城岩村城へ

10月17日恵那市岩村町にある岩村城へ。8名の仲間とボランティアガイドさんの案内で2時間ほどかけての散策。石垣だけが残る山城ですが石畳が整備され、当時を偲ぶ井戸や門跡そして六段壁など見応えのある城跡でした。時間が足りず資料館に寄ることができず残念。

アサギマダラ

すすすすす

栗の季節到来

秋風が吹き始めると栗の季節到来です。米の収穫が終わり久しぶりに栗畑へ、予想以上に沢山の栗が落ちていて、さっそく栗きんとんづくりを始めました。檜の森の中にあるため日当たりが悪く、小さい栗が多いようです。

稲刈り終わる

猛暑日が続き心配していた田んぼ、例年より早く出穂して猛暑の中順調に生育し9月7日に刈り取りが終わりました。昨年はいもち病で減収でしたが今年は例年並み。親戚の三条刈りコンバインで丁寧に刈り取りができました。

地蔵様に見守られて

令和1年10月蛭川の石彫の集いに参加して制作した地蔵様。地蔵菩薩とはサンスクリット語で「クシティ(大地)・ガルバ(胎内)」と言い、「全ての生き物を育む大地のように大きな慈悲の心で人々を包み込んでくれる」存在。三反田の庭の満天星の垣根の下で静かに訪れる人を見守っています。

カルミアの花が咲く

10年ほど前、母が鉢植えしていた小さな木をドウダンツツジの下に移植したまま、ずっと花を咲かせることなく存在を忘れていました。母が亡くなって1年、4月30日に1年祭を済ませた頃より少しずつ蕾を付け始め5月中旬頃より花を開かせ始めました。名前も分からないままでしたが、ようやくカルミア(アメリカシャクナゲ)だと分かりました。コンペイトウのような形の蕾で、花開くと皿形になります。花が咲く度に花好きだった母の事を思い出すことでしょう。

2月28日

令和4年2月28日は春の訪れが感じられる暖かく穏やかな日でした。元気がなくデイサービスを休んだ母は昼食の前に容態が急変。救急車で市民病院に搬送、検査で脳内出血が進み、一週間程の余命、点滴等の処置でも一ヶ月で寝たきりになると診断。母に面会し夕方帰宅して食事を食べようとしたところへ病院より容態急変の連絡。病院へ駆けつけると心肺も停止、18時11分息を引き取る。まだ目を開けて何か話しかけてくるような穏やかな寝顔でした。小さな身体で大きな農家を守りながら二人の子どもを育てた母の命のバトンは、8人の孫、14人のひ孫に・・・。一年後の2月28日も穏やかな日になりました。

シンビジウム

7年前に知人からいただいたシンビジウム、昨年11月に花芽を出し始め、12月に花が咲きました。いただいて2年は花が咲き、その後花芽が付かず5年ぶりの開花。夏、株分けして日陰に置いていたのが良かったのかもしれません。開花から3ヶ月になりますが、花は枯れることなく長く咲き心を和ませてくれています。

独立記念日1月23日

小笠原に住む次男から小笠原村役場に婚姻の届けをしたとの報告がありました。これで、長女、長男に続き、次男と、我が子それぞれ家庭を構え、私達から独立し、肩の荷が少しだけ軽くなる気がしました。1/29に二人の孫を連れて里帰りした長女が、お土産にケーキを持ってきてくれ、夕食後に開けてみたら「お疲れ様」とメッセージが。1月23日は独立記念日、子ども達、孫達の成長を楽しみに笑進したいと思います。

エナガがやって来た

寒さが緩んで栗の木の剪定をしていると、体調15㎝程の小鳥が数羽やって来て梅や木槿の枝でチッチーと囀りながら遊んでいました。素早く動き回るので中々大変でしたが、最後に近くにやって来て暫しポーズを取ってくれました。白い毛並みに長い尾、背と腹に淡い葡萄色、可愛らしいエナガでした。二年前の1月にも森にやって来た仲間かもしれません。

五平餅づくり

昨秋「まあちゃん五平」を食べた二歳の孫が、私の顔を見る度に「じいゴヘイ」をくり返すので、久しぶりの五平餅に挑戦。亡くなった母や祖母の手伝いをした頃の作り方を思い出し、まずはタレづくり。落花生・胡桃・アーモンド・ゴマを磨り潰し、醤油・味醂・酒・味噌・砂糖・生姜を煮詰め、一緒に混ぜ合わせ、少しだけ蜂蜜を加えて完成。ミルキークィーンのご飯を練って草鞋型に入れ、炭火で素焼きしてタレを付けて焼きます。結構美味しく出来上がり、孫も喜んで食べてくれました。

令和5年のはじめに

令和5年の正月を穏やかな天気で迎えました。元日は安弘見神社の歳旦際に参拝し、午後から家内と二人安弘見神社と白山神社を初詣。二日は瑞浪へ行き1月に91歳となる義母や甥姪家族と再会。可愛らしかった甥姪4人も立派な父親母親となり7人の子ども達が集い、たこ揚げを楽しむ。義母は孫8人、ひ孫15人のおばあちゃんになりました。ひ孫の記録はまだまだ更新中。

皆既月食の翌日に

11月8日夜、月が地球の影にすっぽりと入る皆既月食と天王星が月に隠れる天王星食が。この共演は1580年7月の土星食以来442年ぶりで、次回は2344年7月まで。寒い夜でしたが、外に出て世紀の天体ショーを楽しみました。カメラにはうまく収めることができませんでしたが、翌日の早朝西の空に沈む月を写すことができました。

日本海の幸届く

日本海の幸が「ずわい蟹」が今年も金沢港「いきいき魚市」より届きました。長男の嫁の実家(金沢)より送ってもらいました。雄は甲幅が15㎝、脚を伸ばすと80㎝ほどで大皿からはみ出すほど、雌はその半分ほどの大きさ。日本海の蟹は同じ蟹でも地域によって呼び方が違い、富山「ずわい蟹」、福井「越前蟹」、山陰「松葉蟹」、そして石川では「加能蟹」と呼ばれます。獲れ立てで茹でたばかりの新鮮な旬の蟹を親戚にもお裾分けしました。

まーちゃん五平

蛭川に「松下五平餅」という小さな五平餅の店があります。少し前にご主人が亡くなられ、近所の方が店を引き継がれ「まーちゃん五平」という名前なりました。その五平餅のお米に三反田のミルキークィーンをブレンドしてもらったので、家族でいただきました。低アミロース米のミルキーのもち米にちかい粘りが活かされてとても美味しくいただきました。二歳の孫も2本食べて、それでも「ゴヘイモチ、ゴヘイモチ・・」と五平餅の虜になってしまいました。1本100円の五平餅、是非沢山の人に味わっていただきたいと思います。

贈り物

サイクリンググループの方達が、今年も10月三反田の森東の県道72号線を北上する途中で立ち寄られ「冷凍エビ」を沢山いただきました。数年前から森の栗が縁で、10月第一日曜日に数名で訪れ山の幸の栗を拾われ、お礼に海の幸をいただいています。お互い名前も連絡先も交換していません。一年に一度の訪問がいつまで続くかわかりませんが、来年も約束をしました。わかっているのは、名古屋のサイクリング仲間で、恵那峡かんぽの宿に車を駐め、蛭川から黒川、切井から中野方、そして笠置経由でかんぽの宿へ戻るサイクリングを楽しんでみえるという事だけです。

二宮金次郎

蛭川小学校南の二宮金次郎の像が松の根で傾き、蛭川振興会のメンバーで移設作業をしました。時の移り変わりを微笑みながらひっそりと見つめて来た金次郎の像、その生涯はけなげな少年像からは想像もできない偉大な人物像が浮かび上がってきます。

干し柿づくり

25年前に亡くなった父が植えた富士山柿が実を付け、例年より熟すのが早く今年は10月中に収穫して干し柿にしました。晴天が続き順調に仕上がって堅くなる前の柔らかい柿の好きだった亡き母にお供えできました。

栗の収穫を祝う

檜林の中にある栗の木に少しずつ栗が実りました。檜の陰になって日当たりが悪く、収量は芳しくありませんが毎日少しずつ拾った栗で栗きんとんを作り、親戚や知人に届けました。森の恵みに感謝したいと思います。

台風一過の笠置山

今年の9月も台風の運動会が続いています。幸いに中津川周辺は大きな被害がなく過ぎていますが、今回の台風では静岡県に沢山の被害をもたらしました。土砂災害や市街地への浸水と断水、復旧には時間がかかる状況です。台風が通過するコースによっては同じような状況になるかもしれません。

稲刈り終わる

ミルキークィーンの刈り取りが無事に終わりました。長雨の影響でいもち病(穂首病)が広がってしまい、収穫量は昨年の8割ほど。

三反田の周辺ではさらに低収量の農家も多く、まだ良かった方かと感謝です。今年発生した田んぼは来年が要注意、予防対策が必要です。

ミルキークィーンの五平餅

三反田のミルキークィーンが五平餅になりました。恵那峡「さかえ屋」にて販売中です。低アミロース米のミルキークィーンは、もち米のような粘りがあるため、冷めても堅くならず美味しく食べられます。わらじ五平と団子五平の2種類があります。恵那峡に出かけることがあったら是非ご笑味ください。

栗の季節到来

雨上がり夕方、栗の林を見に行くと実をかなり沢山付けている木がありました。周りの檜が大きくなり栗の木にたっぷり陽が当たらなくなって実の結実があまり進んでいなくて半ば諦めていました。これから落ち始めるので、どれだけ収穫できるか楽しみです。

雨の日が続いて…

今年の8月は夏の暑い陽ざしが少なく雨が降り続き、影響が田んぼの稲に出始めてます。三反田の森周辺ではいもち病が葉から穂に伝染する穂首病が広がっています。湿度が高いため、収穫までまだまだ広がって、収量や米の質への影響を心配する毎日です。長雨のため稲刈り作業も遅れ気味です。自然の営みの前では、人間はまだまだ無力です。

神国教会堂上棟式

大正10年(1921年)竣工の神国教会堂は、廃仏毀釈で寺を失った蛭川の聖地として親しまれてきました。耐震構造を備えた新しい会堂建設の準備も整い8/11(山の日)に上棟式が執り行われました。多くの寺社建築に携わる中島工務店の上棟式は、昔から引き継がれてきた興味深いものでした。令和5年(2023年)3月に竣工予定で、100年の月日を経て新生する会堂は新しい時代に相応しい機能を備えた会堂に変身します。

カメムシの一斉防除

稲の穂が出る頃からカメムシが発生することが多いため、毎年この時期に集団で一斉にカメムシ防除のため薬剤散布を行います。最近はヘリコプターによる空中散布がほとんどでしたが、ドローンによる散布も始まっています。周辺にミツバチを飼育している場合は、被害が出るため空中散布はできません。三反田の森では8月8日にヘリコプターによる散布をしてもらいました。

ミルキークィーン出穂

5月19日に田植えをしたミルキークィーンの出穂を7月31日に確認。その後一週間ほどで沢山の稲穂が出そろい始めました。暑い毎日が続き例年より成長が早い気がします。出穂期は水を必要としますが、梅雨明け後の雨が多く水不足の心配は要らず有り難いです。順調に実りますように。、

ポーチュラカ

東海地方は40℃前後の気温となり熱中症警戒アラートが発令されています。日中は外での作業を避け早朝と夕方に草刈りなどをしています。そんな中、久しぶりに花壇に植えたポーチュラカは、暑さ知らずで日中に美しい花をたくさん咲かせながら伸びています。多肉質の葉と茎をもち、暑さや乾燥に非常に強い植物で、地表を覆うように育ち、ハナスベリヒユとも呼ばれます。日光を好み、日当たりの悪い場所や天候のよくない日は花が咲きません。挿し芽でも増やすことができるようなので、これから挑戦してみます。

お鍬様祭り

7/18(月)海の日に安弘見神社で五穀豊穣と無病息災を祈願する「お鍬様」祭礼が行われました。詳しい由来は不明ですが、江戸時代に伊勢外宮から発したお鍬様が神輿で各地へ運ばれ、蛭川にも記録が残されています。今年はお囃子クラブの方達による五曲のお囃子が奉納されました。

紫陽花の花咲く

昨年7月、挿し芽した紫陽花が順調に育ち、庭に移植した苗木の2本に花が咲き始めました。雨が似合う花ですが、6月に梅雨あけした後は連日午後からのにわか雨が多く、少しずつ紫陽色に染まっていきます。一昨日の7/8(金)、安倍晋三元首相が銃撃され亡くなられました。歴代首相の中で最長の在位の間に蒔いた種が、どのように芽を出し花を咲かせるかを見届けることなく、夢の途中で永眠されることとなってしまい悔やまれます。元首相の残したものを確かめながら、日本の進む道を今一度考えてみたいと思います…紫陽花の花言葉「謙虚」

茅の輪くぐり

夏越(なごし)の大祓は半年の間に知らず知らずの内に心身に積み重なった厄(やく)を神様にお祈りして祓い清める神事です。安弘見神社では数年前より大祓神事の一つとして氏子総代の方達による茅の輪が設けられ、訪れた方達による茅の輪くぐりが行われています。6/20~26まで行われ、私も朝のウォーキング時に参拝しました。正面から「祓え給へ、清へ給へ、守り給へ、幸へ給へ」と唱えながら左右左へくぐり抜けます。

蛭川小学校5年生田植え体験

雨上がりの6月7日、蛭川小学校5年生の田植え体験にボランティアで参加。地域の方の手ほどきを受け、子ども達は裸足で田んぼに入り一列に並び、印の付いた紐を目印に慣れない手つきで苗を植えていきました。時間が経つにつれ上手くなりペースも上がり、一時間ほどで7畝ほどの田植えが終わりました。機械植えがほとんどの中、貴重な手植え体験で、泥だらけになりながら楽しんでいる子ども達から元気をもらいました。

朴葉寿司を作りました

梅雨入り間近になると、山里では朴の木が沢山の葉を付け、その葉を利用した朴葉寿司や朴葉餅を作ります。三反田でも田植えが終わり、森の中にある朴葉で寿司を作り、離れて暮らす子ども達や近所の人達に届けました。今年は、母がよく作ってくれた締め鯖ものせてみました。朴の葉には殺菌作用もあるようで、東濃や飛騨ではよく利用されています。

朴の木に花が咲く

母が亡くなって三ヶ月。朝晩の介護の時間がなくなり、早朝のウォーキングを始めました。ウォーキングや野菜畑の手入れをする人、そして生き物や木々の姿など早朝ならではの光景との清々しい出会い。今日は花径が20㎝ほどの朴の木の大きな花にも出会いました。

田植えが終わる

昨年より一週間早いミルキークィーンの田植え。苗が付知より届き、八条植え田植機で三時間半程で七反五畝の田植えが終わりました。子どもの頃には家族総出で1週間から十日間もかかった田植えが、あっという間に終わってしまいました。親戚や友達や学校の先生にまで手伝ってもらった田植えは今や懐かしい思い出。早苗田が水鏡となって三反田の家を映しています。

ヒトツバタゴのライトアブ

例年より早くヒトツバタゴの花が満開を迎えました。今年初めてライトアップに挑戦。粗掻きをした水田に映る白い花は見事。午後8時から2時間限定のライトアップ、一週間ほど続けます。

垂れ桜満開

亡き母の忌明け祭を4月10日に終えました。初夏の陽気を上回るような暑さが続き、桜やハナモモや水仙など一斉に咲き始め、沢山の花に囲まれて納骨を済ませることができました。森の東にある垂れ桜は亡き父が水路脇に植えたもので25年ほど経ち、森の中でも一際目立つ存在になってきました。

モクレン(木蓮)が咲く

森の入り口にある木蓮の花が満開。2月28日93歳で永眠した母が植えた木で、毎年4月になると沢山の花を咲かせ、時々車を停め撮っていく人もいます。桜満開の便りが近くから届き始めていますが、森の周辺はまだこれからです。代わりにピンクの木蓮が遠くから見ると桜のようです。木蓮の花言葉は「自然への愛」「持続性」。これからも、4月になり花が咲き始めると母の事を思い出させてくれるような気がします。

平和の祭典閉幕

コロナ禍の中で開催された北京オリンピックが閉幕。競技をしている時には、国の代表として自らの高みを目指してプレッシャーを背負っていた選手達が、閉会式では和やかな笑顔でそれぞれの健闘を讃え合っている姿が印象的でした。中には純粋な気持ちで受け入れられない競技もありましたが、すべての競技にその選手にしか味わえないドラマがありました。人と人との争いや国と国との戦争とは違い、スポーツの戦いは平和が前提にあり、平和を導いてくるものだと強く感じました。世界中の人々がオリンピックを観戦して、心穏やかに異国の人達と仲良くする大切さ(平和)を感じ合えたらいいですね。

ひのきの森の枝打ち

父と母が始めたキウイ畑、父が亡くなり母一人で手入れが大変で、15年前から檜の苗を植えることに。今年30歳になった長男の中学卒業の3月に50本、4歳下の次男の時に50本、長女の大学卒業の時に50本…と子ども達の成長に合わせて植えました。枝打ちが中々できず放置していたので枝も伸び放題。2月にようやく打つことができました。檜の成長を見ていると、子ども達も同じ年月を経て成長しているんだなと実感できます。ひのきの森には雉子やヒヨドリなどが集まってきます。榊の芽が至る所に出ています。10年20年経つとどんな森になるのやら?

建国記念の日の朝に

穏やかな2月11日の朝、国旗を飾りながら「建国記念の日」についてあまり考えたことがなかったことに気づきました。各地神社仏閣では奉祝式典が実施され、法令には「建国記念の日は、政令で定める日、建国をしのび、国を愛する心を養う」と。この日は神武天皇の即位日の紀元節に由来。神武天皇は古代歴史書「古事記」「日本書紀」の登場人物で初代天皇。日本書紀に即位は「辛酉年春正月庚辰朔」と記され、明治維新直後1873年に2月11日が「紀元節」として祝日に制定、第二次世界大戦後GHQの意向で廃止。その後復活を求める声が高まり国会で審議され昭和41年「建国記念の日」を制定。「建国記念の日」と表記される理由は、古事記は712年、日本書紀は720年に成立し、それより1000年以上昔の紀元前660年2月11日に神武天皇が即位したという確証がないため。でも日本史の中で建国記念と呼べる日が他にないことも確か。建国をしのぶことは難しいですが、小さな島国でありながら、世界の多くの国から信頼され目標とされる国へと進化してきた日本を築いてきた先人の苦労をしのび、さらに豊かな国にしていく努力を願う日にしたいものです。

鬼めくり

2月3日節分の夜、家族三人で夕食に鰯を焼いて食べ、その頭と一緒に鬼の顔などを描いたお札を家の玄関や戸口に飾りました。これは鬼の侵入を防ぎ健康と安全を祈る三反田で続けている行事。お札には鬼の顔、13個の線、一筆書きの星を描く。鬼は一年の月と線の数が違うため何度も数え直す。一筆書きの星もどこから描いたのか分からず線をたどるうちに夜が明けて鬼は逃げていくと伝えられています。お札をアセボ(馬酔木)やヒイラギ(柊)の枝とイワシの頭と一緒に魔除けとして飾ります。最近は家庭で飾る家は少なくなりましたが、保育園や小学校では豆まきと一緒に飾ることが多い。隣の下呂市や加子母地区では、子ども達が歩き回って札を持ち帰る行事「鬼めくり」が続けられています。子ども達が持ち帰る事で鬼が退散した事になるそうで、お札にお菓子やお金が付いている家も。日本中が恵方巻きブームになる一方、鬼めくりは派手ではないけれどこれからも続けていきたい行事です。

令和4年の始まりに

29日に二臼の餅をつき正月用の餅と鏡餅をつくり、31日には神棚やお蔵などにお供えしました。門松を立て、しめ飾りを取り替え、この地域伝統の「年取り」を家族で行いました。元日の朝は、お屠蘇とお節とお雑煮をいただきながら新しい年を祝います。三反田の家の風習では最初に「身体(みかん)をまめ(豆)でくりくり(栗)田を作り(たつくり)、お金を掻き(柿)取るように」と一人一人が口ずさみながらそれぞれを取り出します。コロナが終息して安心して暮らせる年になりますように・・・。

三反田空撮byドローン

10年前に設置した太陽光パネル、毎年点検してもらっていますが、今年はドローンによる点検。初めての立ち会いで興味があり様子を見せてもらいました。左右前後に広げると50㎝ほどの腕4箇所にプロペラが付いたコンパクトなドローン、無駄な動きもなく静止もしっかりしていて、パネル写真も素早く撮影して点検は終了。無理なお願いをして三反田に広がる景色を空撮してもらいました。3㎞まで移動可能で縦横無尽に飛び回り様々な角度から撮影でき、孫悟空や鉄腕アトムにも負けない見事な動きにビックリしました。ニスコの日比さん、ありがとうございました。

青山貴秀回顧展を訪ねて

今年4月49歳の若さで亡くなった矢筈釜の青山貴秀さんの遺作展が多治見美濃焼陶芸協会ギャラリーで開催され、知人に誘われ出かけました。地元に居ながら作品を直接見るのは初めてでした。代表作が60点ほど飾られ、思い出のアルバムのスライドショーも映し出され、静かに故人を偲ぶことができました。日展等に出品された作品は、陶芸心のない私にも迫ってくる気品と魅力が感じられるものばかりでした。自然な土色を基調にした作品が多く、貴秀さんの世界が表現されているようで、一つ一つにどんな願いを込めて造り上げたのか様々な想像を楽しむことができました。まだまだ沢山の作品を生み出して陶芸界を牽引していく人材だったことを、遺された作品を実際に見て理解することができました。

恵那山の雪化粧

中津川の市街地を見下ろすようにそびえ立つ恵那山(2191m)が11月下旬に雪化粧。恵那山に2回積もると周りの山も雪化粧、山に二回積もると里に雪が降ると言われています。冬支度を進めなさいよと優しく語りかけているような気がします。恵那山に三度登りましたが、山頂の眺めは期待できません。正面からは三角錐に見える山容は跳び箱のような台形で、三角点は台の真ん中に位置します。登る山と言うより眺めて楽しむ山です。

しめ縄づくり

蛭川の和田・今洞老壮会では、恒例のしめ縄づくり(大根じめ)が11月1日より進められています。しめ縄用のワラをすぐり、7日からは会員30名ほどで手分けして注文のあった380本を作り、24日には最後の仕上げが終わりました。27日には袋詰めをして、他地区で作られたしめ縄(うず巻き・神棚用・門松用)と一緒にして、12月には蛭川の各家庭に届けられます。この活動は昭和54年頃より続けられているもので、蛭川の新しい年を迎える準備に欠かせないものになっています。このしめ縄づくりを最初に始められた鷲見米二さん(写真手前左)は現在96歳、蛭川だけでなく東濃地域の中でも名が知られたしめ縄づくりの名人です。

ズワイガニが届く

日本海の味覚「ずわい蟹」が解禁で、今年も金沢港「いきいき魚市」より蟹が届きました。長男の嫁さんの実家(金沢)よりお母様が市場で選び送ってもらいました。雄は甲幅が15㎝、脚を伸ばすと80㎝ほど、雌はその半分ほどの大きさ。日本海で水揚げされる蟹は同じ蟹でも地域によって呼び方が違い、富山「ずわい蟹」、福井「越前蟹」、山陰「松葉蟹」、そして石川では「加能蟹」と呼ばれています。獲れ立てで茹でたばかりの新鮮な旬の蟹を長女家族にもお裾分けして、美味しくいただきました。

熊野古道中辺路を歩く④

川湯温泉「大村屋」はペット同伴ができる民宿、民宿にも猫や犬に鶏もいて同伴客も多い。料理は普通だけど、掛け流しの温泉は疲れた身体を癒やしてくれた。朝食後、ステーキ弁当がプレゼント、古道を歩く人への心配りが嬉しく感じられた。最終日、熊野三山の神々が降臨した聖地と言われる大斎原と本宮大社の参拝をする。大斎原は明治22年(1889年)の大水害でほとんどが流され、流出を免れた上四社の建物が明治24年に現社地に移された。小さな石祠に中四社と下四社の神々が祀られ今も祭祀が行われている。両聖地を歩いた後、自宅へ向かう。三日間天気にも恵まれ、無事に戻ることができた。すべてに感謝。三日間の歩いた道のり42.3㎞、歩数60452歩。

熊野古道中辺路を歩く③

民宿を8時30分発、道の駅熊野古道中辺路に10時着。昼食のおにぎりを買い10時30分牛馬童子口バス停よりウォーキングスタート。とがの木茶屋まで歩き昼食。茶屋に地元の女性のガイドがみえて周辺の見所を説明していただく。そこから国道へ下り野中一方杉バス停13時着。バスで道の駅まで戻り車で本宮大社前バス停に。発心門王子行きバス(14時57分)に乗り、発心門王子口下車。徒歩2時間(7㎞)緩やかな登りと下りをくり返し熊野大社へ向けて歩く。かつて大社を目指した人達が遠方に初めて大社を眺め、伏して拝んだと言われる「伏拝王子」を過ぎる頃に4時をまわり日が西に傾き始める。急ぎ足で下り、5時10分に本宮大社に到着、急いで宿泊先の川湯温泉「大村屋」へ向かう。2日目のウォーク…19127㎞、27325歩

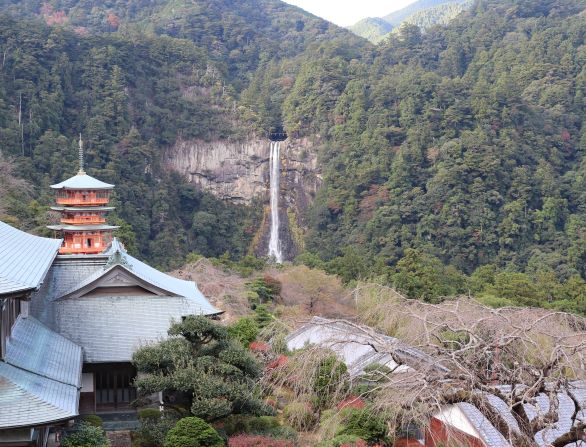

熊野古道中辺路を歩く②

新宮駅より車で40分の大門坂駐車場より那智大社へ向けて歩く。険しい坂道や階段を登ること一時間(2.5㎞)で大社に着く。祭祀の起源は日本一の落差を誇る那智の大滝、主祭神は国生みの女神、夫須美大神(イザナミノミコト)が祀られている荘厳な神殿が長い階段の先に。そこから東へ下ると美しい那智の滝が見えた。滝前バス停からバスで大門坂駐車場へ戻り、一日目宿泊先勝浦へ向かう。勝浦駅すぐ北にある民宿「わかたけ」は若い夫婦が営む小さな宿でしたが、夕食も朝食も海の幸がいっぱいで、もてなしにも温かみが感じられ機会があれば再訪してみたい宿。一日目のウォーク…15806㎞、22581歩

熊野古道中辺路を歩く①

11月14日(日)午前4時に蛭川を出発、新宮駅駐車場に9時着、徒歩で熊野速玉大社を目指し、15分程で到着。平重盛の手植えとされる日本最大のナギの木がそびえる境内、主祭神は水の勢いを神格化した速玉大神(イザナギノミコト)、見事なしめ縄が一際目に入る。速玉大社よりいよいよ古道巡りウォーキングスタート。4年前の伊勢路コースでは熊野市七里御浜まで歩く。今回はその続きの浜辺を歩き三輪崎駅までおよそ6.5㎞を2時間ほどで歩く。新宮まで戻る電車を待っていて新宮駅12時発新大阪行きブルートレイン銀河を観ることができた。この日はさらに那智大社を目指す。

二度咲きキンモクセイ

9月下旬に咲いていたキンモクセイ、10月下旬に二度咲きして立冬の11月8日にも香りを漂わせています。10月中に一旦下がった気温がまた上昇したため、再度開花したようで、これまでにもよく観られた現象だそうです。キンモクセイに限らず、春に咲くシャクナゲが秋に咲くこともあるとの事。柿の豊作と共に、注目したい自然現象ですね。

干し柿作り

今年は例年になく柿が沢山実っているようです。我が家も干し柿用の柿も、甘柿も沢山実り、自分の家だけでは採りきれず、子ども達や知人にも届けています。干し柿もいつもだと知り合いから分けていただいていましたが、今年は違います。梅雨あけの頃の枇杷の実もそうでしたが、異常なほどたくさん実りました。温暖化の影響なのかもしれません。実るというのは、子孫を増やすという現象なので、植物に本来備わっている気候変動に対する本能的な対応なのかもしれません。

栗が結ぶ

三反田の森の栗も終わりました。今年は枇杷や柿が例年になく豊作でしたが、栗は少な目、周りの檜が大きくなり太陽が十分当たらなくなったせいもあります。その栗林に先週の日曜日、名古屋から7~8名の訪問者。サイクリングを楽しむグループの方達で、毎年この時期に森の東の県道を北上されます。4年前に、森の山栗を拾っているメンバーの方に声をかけ、森の中の栗を拾っていってもらいました。昨年、その方がサイクリングの途中で三反田の森に立ち寄られ、あの時のお礼にと南知多の名産「しらす干し」を沢山いただきました。そのお礼にと栗をお渡ししたら、今年も「しらす干し」を届けに立ち寄られました。あいにく栗が終わってしまい、その朝炊いた栗ご飯と柿を採っていってもらいました。また、来年も10月の第一日曜日にサイクリングの際に立ち寄っていただく約束をしました。三反田の森の栗を通して、山と海、田舎と都会が少しだけ近くに感じられるような気がします。

笠置山噴火?

10月9日土曜日、秋晴れの三反田の南にある笠置山が突然の噴火…と勘違いするような大きな雲が山頂に湧き上がっていました。周りに広がるウロコ雲の中に一つだけ積乱雲のような雲が湧き上がり、火山の噴火のように見えます。現在放映中のNHK朝ドラ「お帰りモネ」は主人公モネが気象予報士として活躍する姿を描いていて、天気予報に対する関心が高まっているようですが、この雲はどのような天気の状況から生まれたものでしょうか?7年前の9月27日には御嶽山が噴火し多くの犠牲者があり、今でも噴煙が時々上がっています。

秋の白馬便り/白馬三山

北アルプスは9月末から10月中旬までが気候も穏やかで登山には最適。白馬に暮らす従姉妹より白馬三山の便りが届きました。長野オリンピックのジャンプ台を取り囲む三山は、紅葉の季節を迎えます。高いところから順に里へ下りてくる紅葉の変化を楽しむ内に初冠雪も迎えます。向かって左から白馬鑓ヶ岳、杓子岳、白馬岳。白馬岳の標高は2932㍍、二十代に同僚と大雪渓を登り、その夜白馬岳山頂で観た満点の星は忘れられません。

笠置山の恵みミルキークイーン

10月2日と3日の連休に、林農園の栗販売がスタート。販売場の中に楽市楽座が開設され三反田のミルキークイーンも販売。「笠置山の恵み/ミルキークイーン」のシールを貼った5㎏入り袋が二日間で11袋完売。農水省の「スーパーライス計画」で食味が良く粘りの強い米の開発の中で、コシヒカリの突然変異として誕生したのがミルキークイーン。 他にはない低アミロースなお米を目指して開発され、アミロース含有量が10%、粘りが強くモチモチふっくらとした触感で、冷めても硬くなりにくい。 もち米のアミロースは0%。コシヒカリなどうるち米のアミロースが17~23%。炊き方の ポイントとして、粘り気があるので「水を少なめ」にすると美味しく炊け、 目安として普段の水の9割程度にして炊くようにすると美味しく炊けてご飯がかたまりにくく、時間が経っても美味しく食べられます。

ミルキークィーンの刈り取り終わる

5月21日に田植えをしたミルキークィーンの刈り取りが終わりました。コンバインのオペレーターの人に「今年初めて稲刈りらしい稲刈りをした」と田んぼや稲の状態の良さをほめてもらいました。周辺でも稗の多い田んぼが増え、今年は8月後半の長雨で泥濘む田んぼが多く、刈り取りに苦労されているようです。倒れる稲が少なかった分だけ収量は少なめかもしれませんが、稲刈りがスムーズに進むと来年の田んぼづくりも上手くいくことが多いです。ミルキーの美味しさが近所の人や知人にも広がって40袋ほどの予約が入っています。三反田の美味しいお米が皆さんに喜んでもらえれば幸いです。

金沢へ

岐阜県に緊急事態宣言が発令される前の24日まで、長男夫婦の娘(令和3年5月2日誕生)との初対面に金沢市を訪問。感染防止を優先し宿泊や食事の手配を進めていてくれたので、金沢のご両親とのお食い初めもでき、無事に戻ることができました。15年ぶりの石川県と金沢訪問、北陸新幹線の開通に伴いリニューアルし「世界で最も美しい駅14選の6位」に選出された金沢駅、「鼓門」と「もてなしドーム」は見事でした。駅の正面は金沢城の城下町らしい歴史と文化を感じさせる町並み、長男家族が暮らす駅の西側は新しく県庁が移され道路が整備され金沢港や能登方面へのアクセスがし易く、都市づくりが計画的に進められていました。石川県は岐阜県の面積の半分以下で、海あり山あり平野あり、コンパクトでまとまりのある県だと感じました。23日私達夫婦は結婚30年記念日(真珠婚)を迎えました。長男夫婦と金沢のご両親によるもてなしで、美味しい日本海の幸も味わうことができ、何より可愛い孫娘に会うことができました。周りの支えに感謝して、少しずつ二人でできるお返しをしていきたいです。

感動と違和感 後生に

中日新聞一面、吉村慶太記者のコメントより…「競技を巡るドラマは私達の心を揺さぶり、日本のメダルラッシュにも沸いた。並行して存在する別世界のような競技場の内外。国際オリンピック委員会の広報部長は『パラレルワールド』と表現した。だが、二つの世界はつながって社会の「今」を映している。私達はこの五輪に感動しつつ、何に違和感を覚えたのか。未来にその記憶をつなぐことで、大会が残したものが浮かび上がる。過ぎ去った祝祭として、引き出しにしまったままにしてはいけない。」

東京五輪閉幕

新型コロナウィルスの影響で、史上初めての一年延期、さらに中止の声が広がる中での無観客開催。中日新聞「視座」に法政大学前総長の田中優子氏は「それどころではない人々」という見出しで、東京五輪の側面を指摘していましたが当に然り。そんな中で、日本は史上最多の27個の金メダル。銀14個、銅17個を合わせて58個のメダル。私が強く感じたのは、世界中がパンデミック状態の中で五輪を開催できた日本の組織力、そして各選手が自分のスポーツに打ち込むことができる環境が日本には整っているという事。紛争に追われスポーツどころではない国、自由にスポーツを選び専念することもできない人々、そんな現状が世界中には多くあります。橋本聖子会長が「スポーツで世界を平和にしたい」と語っていましたが、五輪の17日間には、アメリカや中国やロシアなども互いをけん制することなく見守っていました。スポーツには世界を平和にする力を秘めているのかもしれません。閉会式の様子にも、世界中の人達の多様性を認めようとする姿が感じられました。最後のマラソンの表彰も男子だげてなく女子も一緒に行われました。セレモニーの踊りやダンス等にもそれが感じられました。東京五輪をきっかけに、世界中に平和の種が広がることを願う。

しめ縄用稲の刈り取り

8月4日、5月3日に植えた「伊勢錦」の稲刈りが行われました。連日の暑さと夕立が続き、稲穂が少し顔を出し始めてしまい、暑さが厳しい時期でしたが、晩秋に行うしめ縄作り用の稲の青田刈りを20名ほどの老壮会の人達の手によって無事に終了。二台のバインダーで刈られた稲を、軽トラに積み込み、空いているビニルハウスに運ばれ、その中にはざ掛けされました。二週間後には乾燥が終わり、秋の終わりまで倉庫に保管され、老壮会員の手によって、正月用のしめ縄やしめ飾りに仕上げ、地域の各家庭に販売。この営みが、蛭川の老壮会の特色ある活動として20年近く続けられています。

メダカの観察

5月に従弟の嫁さんから分けてもらったメダカを飼い始めて三ヶ月。餌のやり過ぎで死なせてしまったり、産み付けた卵を食べられてしまったり、布袋葵を腐らせてしまったり、数々の失敗をくり返し、今はヒメダカとシロメダカが8匹ほどが水槽の中で元気に泳いでいます。餌は少量を一日二回、水は二週間に一回取り替え、窓辺の日当たりの良い涼しい場所に置いています。産卵は4月から9月頃まで続くので、産み付けたらすぐに浮き草を移し替えないと食べられてしまいます。タイミングが悪くて、これまでの卵はみな孵化できていません。30年以上前5年生を担任していた時以来の飼育観察ですが、毎日の成長を楽しみに続けています。続けていると、メダカの意外にたくましい生態も分かるようになりました。

まほろば診療所

是非観るといいよと教えていただいた映画『いのちの停車場』が残り二日で終わると聞いて、岐阜まで出かけてきました。吉永小百合、松坂桃李、広瀬すず、西田敏行、みなみらんぼうなど名優が金沢市にある「まほろば診療所」を舞台に、病や老いと向き合いながら、自分らしい生き方を模索しながら誰かのために頑張ろうとする姿を演じていて心打たれました。コロナ禍の中で久しぶりの映画そして岐阜、せっかくだったので少しだけ足を伸ばし、関市板取の名もなき池、通称「モネの池」を訪ねてみました。神社の手前にある小さなため池でしたが、評判を聞きつけて来た人達でいっぱいでした。誰が言い始めたのか分かりませんが、静かな山間の集落が一躍スポットを浴びる、面白い世の中ですね。『いのちの停車場』もそうですが、私達の時代には、人は小さくても心温まる場所を求めて集まってくるのですね。派手なオリンピックより、小さなまほろば(素晴らしい場所)に心引かれる世の中になりつつある気がします。

梅雨あけ間近の虹

7月5日、義父が永眠しました。鉄道の仕事に関わり、退職後は義母と農作業に精を出し、学校給食センターや農産物販売所にも出荷していました。子ども3人、孫8人、ひ孫12人と子孫にも恵まれ、勤勉で実直な義父でした。自分の事は後回しで、周りの人の事を大切にしていて、いつも『かさこじぞう』のじいさまを思い浮かべてしまうような優しく温かい人柄で、8月には95歳の誕生日を迎えるはずが叶いませんでした。でも、退院した三日間に大切にしていた子・孫達に会って最後の言葉を交わした後、静かに眠りにつきました。あれから一週間後の夕方、三反田の森の南側にきれいな虹が架かりました。

7月4日に生まれて

梅雨明けがまだまだ先になりそうな7月4日は森の管理人の誕生日。そしてアメリカ合衆国の独立記念日。トムクルーズ主演のベトナム戦争をテーマにした実在の軍人が書いた手記で制作された映画「7月4日に生まれて」がヒットして、話題になった日です。奇跡的復活を遂げた競泳の池江璃花子選手も今日が誕生日。何かと話題になった日ですが、梅雨明けが待たれる毎日で、スカッとしない日になりました。昨日は伊豆の熱海周辺が記録的な大雨で、土石流が発生し犠牲者も出ています。誕生祝いどころではない気もします。でも、そんな中、紫陽花だけは何故か雨が似合う素敵な花ですね。喫茶店「ケントボーイ」からいただいた紫陽花を花瓶に挿して、切り取った枝を挿し木にしてみました。来年が楽しみです。

豊作「枇杷の実」

三反田の森の入り口にある枇杷の木が今年は何故か沢山の実を付けています。こんなに沢山の実が付くのは初めて事です。取り切れず、食べきれず、様々な所へ配っても、なくなりません。近所人達にも紹介して、脚立と枝切りハサミを置いて、自由に採ってもらうことにしました。かつて5年生を担任していた時、給食に出た枇杷の実の種を何人かの男の子達がポットに埋めておいたら、そこから芽が出始め、3月には大きく成長し、家へ持ち帰り植えたことがあったのを思い出しました。枇杷の木の生命力の強さを感じています。

巣立ち間近の子ツバメ

三反田の家の出入り口は、どこも燕の巣ばかり。今年は合計7ヶ所に巣が作られ、カラスに壊された巣が3ヶ所、無事に子育てが終えられそうな巣が3ヶ所。その一つは3日前に5羽が巣立ちました。東の入り口の巣は、後少しで6羽が巣立ち間近。親燕は最後の餌運びと巣立ちの見守りに必死です。巣立ちが近づくと、不思議なことに餌を運ぶ数が増えています。夫婦だけでなく、応援部隊が加わっているようです。サポーターが応援して、巣立ちが完了します。巣立ちの前は、それはそれは賑やか。餌が運ばれてくる度に子ツバメが鳴きます。勇気を出して飛行に挑戦する子ツバメを見守る燕の鳴き声は、「頑張れ!」と励ましている声のように聞こえます。

鴨の仲良し夫婦

梅雨時の水をたっぷり張った水田に、毎年恒例の仲良し夫婦がやってきました。ここ数年は必ずやって来て、長期滞在で一週間ほどですが、今年は二泊三日程度で、どこかへ引っ越してしまいました。首から顔にかけて緑色の美しい羽色の方が雄で、少し地味な羽色の方が雌です。夫婦の行動を観察していると、雄の方が先に行動し、雌がその後を追っていくパターンが通常です。畦草の上で羽を休めてから、また仲良く田んぼに入り雑草や虫を探し回ります。男性の育休取得が推奨される中、ツバメの子育てもそうですが自然界の夫婦はいつも寄り添い、力を合わせ育児を進める営みを大切にしているようで、見習いたいものです。

アマゴとヤマメ

お世話になっている先輩に6月末に飛騨市河合町の渓流釣りへ誘われました。15年振りの渓流釣りになるので、手始めに近くの和田川で試してみることに。朝5時起きて川で捕まえたエサを付けて流すと、カワムツが数匹、その後アマゴが一匹釣れました。18㎝ほどの美しい型のアマゴで体の側面には鮮やかな朱色の点が付いています。今度出かける飛騨市の渓流はヤマメが主で、アマゴにも似ていますが朱点がありません。どちらもサケ科の魚で生態もよく似ていますが生息地に違いがあります。太平洋側に注ぐ西日本の河川にはアマゴが、日本海側に注ぐ河川や太平洋側に注ぐ東日本の河川にはヤマメが生息し、アマゴの降海型がサツキマス、ヤマメの降海型がサクラマスと呼ばれています。

梅雨時の楽しみ

東海地方は例年よりずいぶん早い梅雨入り。この時期の楽しみは、蛍、枇杷、朴葉寿司、紫陽花、プール開き…など、結構この季節でしか味わえないものがあります。三反田の近くでは、少し早めに源氏蛍が舞い始めました。また、田植え後の我が家の行事「朴葉寿司づくり」も始めました。第一回目は東京に暮らす長男の家と瑞浪の両親の家へ届けました。三反田の森の朴葉に寿司飯をのせ、その上に蕗や椎茸や鮭、錦糸卵や田麩などをのせて少し押し寿司風に葉で折りたたんで出来上がり。下準備は大変ですが、夫婦の共同作業で一時間ほどで完成し、すぐにクール宅急便へ。中身の具材はそれぞれの家庭でずいぶん違っていますが、東濃や飛騨の郷土料理の定番です。

花盛り「夜明け前」

6月に生まれた次男の成長を願って植樹した「夜明け前」は、ナツツバキ(夏椿)の中でもピンクの花の品種で、今では3㍍にも成長し6月から7月にかけてツバキに似た白い5弁の花を咲かせます。一日花で、朝に開花して夕方には落下します。「シャラノキ」の別名を持つことから、聖樹として昔から寺院の境内などに植えられてきました。何故、「夜明け前」という名前が付けられたのか分かりませんが、中津川市馬籠に生まれた島崎藤村の小説「夜明け前」と同じように、新しい未来を予感させてくれる素敵な名前で、三反田の森の中でも存在感の大きな木です。

田植え終わる

5月14日に代掻きした田んぼ6枚(6反5畝)にミルキークイーンの苗を植えてもらいました。付知で育てられた15㎝程の良く伸びた苗が、8条植え田植機によって二時間ほどで順調に植えられていきました。植え込みと同時に一発肥料と除草剤も注入され、その後の管理を省くことが出来るようになっています。ただ、省エネで便利な一発肥料には、養分が段階的に時間をかけて溶け出る工夫が施されている反面、養分を包んでいる殻は土壌に溶けることなく残留して川から海へと流出してしまうと、海洋ゴミとして環境汚染につながっていくと懸念されています。ここ数年は同じパターンで使用しているので、水田の出口に小さな殻が大量に漂着しているのを見かけるようになりました。早期の対応が待たれる課題の一つです。

梅雨入りのヒトツバタゴ

5月17日、東海地方は昨年より三週間も早く梅雨入りしました。5月中旬はヒトツバタゴが真っ盛りの季節。蛭川では「ひとつばたご祭」が開催され沢山の人で賑わう頃ですが、コロナ禍で昨年も今年も開催できませんでした。ヒトツバタゴは、愛知県の木曽川沿いの地域と東濃の瑞浪・恵那・中津川に自生する珍しい木です。この木が本州から離れた上対馬にも自生していることから、蛭川と上対馬では20年以上の交流を続けてきました。中津川市への合併後も小学生の交流が継続され、夏休みには蛭川の子ども達が上対馬を訪問し、冬休みには上対馬の子ども達が蛭川へやってきてスキー体験をする等していますが、これもこの二年間は中止となってしまいました。

白馬村便り

スキーが大好きで白馬に移り住み、夫婦でスキーに関わる仕事をしている従姉妹より、白馬村の美しい夕焼けの便りが届きました。右手の高い山は五龍岳2814㍍で、拡大してみると上部に武田のご紋「武田菱」に似た岩が見られます。左手に見えるのは鹿島槍ヶ岳2889㍍です。これらの山々は後立山連邦の一部ですが、東側にはフォッサマグナの断層が連なり、西側には黒部川を挟んで立山連峰が連なっています。手前に山々を映しているのは水田?それとも池?いずれにしても自然の恵みに囲まれた白馬は素敵ですね。

ありがとうプリウス

13年近く我が家の足となって活躍したプリウスに別れを告げました。退職前5年の通勤の後は、家族6人で千葉へ、親子5人で房総半島巡りへ、軽井沢・蓼科へ、熊野古道巡りへ、伊勢参りへ、みんなを運び、昨年は夫婦で比叡山・信楽巡りに…と活躍。事故もなく安全で燃費も良く、我が家の生活を支えてくれました。PRIUSとは、ラテン語で「~に先駆けて」という意味を表し、Presence(存在) Radical(革命的) Ideal(理想) Unity(調和) Sophisticate(洗練)という願いが込められているそうです。その願い通りの素敵な車でした。ありがとう、さようなら。

草刈りヘルパー

三反田の森の前に広がる水田は7反5畝、75a。兼業農家として水田を維持管理していくには、かなり大変な事です。体力的に自信があった時には日曜百姓で草刈りをしてきましたが、リタイアしてからの身には負担が大きくて、いつまで続けられるか心配していました。そんな時、次男が茨城の大学で農家のヘルパー「農ヘル」をしている様子を聞いて、近くに大学生はいないので、リタイアした高校の同級生に声をかけ、「農ヘル」ならぬ「草刈りヘルパー」を依頼したところ快く引き受けてくれました。4年前より月に1~2回のペースで草刈りを中心に作業を助けてもらっています。一人で大きな田んぼの草刈りをするのは大変ですが、二人で作業すると気持ちも楽になり、休憩時に様々な交流もでき、本当にありがたいヘルパーです。

奇跡のお米「伊勢ひかり」

三反田の森の入り口にある田んぼ(9畝)に、初めての「伊勢ひかり」の稲苗を植えました。蛭川の老壮会の依頼で、しめ縄用の稲として、田原の市村さんが種を蒔き育ててくださった苗を植えてみました。伊勢ひかりは、別名「奇跡の米」「神の米」とも呼ばれ、伊勢神宮の「御神田」で生まれた品種で、病気に強く耐久性もあり、収穫量も多く、縁起がいいと言われているそうです、穂が出る前に刈り取り、晩秋には老壮会のメンバーでしめ縄にされ、蛭川の家々の正月を迎えるしめ飾りとして提供される予定です。順調に生育することを願っています。

小さな森の喫茶「森の風」スタート

三反田の森の倉庫として利用していた部屋を片付けて、少人数が集う喫茶コーナーをスタートしました。毎月第三土曜日の10:00~11:00だけの限定で小さな森の喫茶『森の風』として、仕事・子育て・結婚・趣味・勉強・健康・介護…今考えている事、気になる事、悩み事などを気軽に交流して「半歩前進」できるよう願って始めました。今日の来客は2名、少しずつ広がっていくとうれしいです。

田中邦衛さんに捧ぐ

「火は小さくても、いつも温かい、北の国から … 邦衛」これは三反田の森に少しだけゆかりのある邦衛さんから贈られてきた色紙に書いてあった言葉。「北の国から」のシリーズは、邦衛さんが演じる父親五郎と、純と蛍の兄妹の三人が、北の国富良野で健気に生活し成長する姿を描いた素晴らしい作品。毎回、涙なくては観られないドラマでした。邦衛さんの五郎は、不器用だけど真っ直ぐで、言葉は少なくてもいつも純と蛍のことを温かく見守っているような父親。演技というレベルを超えて実在の人物のように感じさせてしまう不思議な魅力がありました。「男はつらいよ」の寅さんと同じように、いつまでも五郎さんは邦衛さんとダブって心の中に残っていくことでしょう。ありがとうございました。

桜の里

蛭川の奈良井にある桜の里を訪ねてみました。例年より早い満開と、少しずつズレて咲く菜の花や水仙、そしてミヤマツツジやハナモモまでが一斉に咲き始めていて、コロナ禍での喧噪を忘れさせてくれました。この里を一人で造り始められた青山さんによると、平成4年に檜の間伐をした折り、お母さんの亡くなられた時咲いていたボタンの花の事を思い出し、「山に花木を植えよう」と思い立ち100本の桜の苗木を植えることにされたそうです。あれから30年、自宅の前の田んぼを取り囲むように広がる山や畦に、桜や水仙などが見事に咲き誇る里になりました。人伝てに広がり、沢山の人が桜を楽しみに訪れるようになり、手作りのベンチも用意されています。蛭川学童クラブの子ども達が弁当持ちで来たり、周辺のデイサービスの人達が花の競演を楽しみに来たり、青山さんもこれまでの苦労が報われると話してみえました。

笹場の苗代桜ライトアップ

桜満開の便りが届き始めました。温暖化の影響か桜の開花宣言も満開宣言もかなり早くなって、素直に喜べない複雑な気持ちです。いつものナイトウォークのコースを少し変更して、蛭川中学校の北東にある笹場の苗代桜を観てきました。代掻きされた田んぼに水が張られ、ライトアップされた桜がその水面に映し出され、幻想的な光景が広がっていました。コロナ禍の窮屈な日常を忘れさせてくれる至福の一時を過ごすことができました。まだ一週間ほどは観ることができるかと思います。

春告げ鳥…ウグイス(鶯)とヤマガラ(山雀)

3月になって森の東の山からウグイスの鳴き声がよく聞こえ始めました。春になると鳴くことから「春告げ鳥」と呼ばれていますが、「ホーホケキョ」は他の鳥に対する縄張り宣言で、「ケキョケキョ」は外敵への威嚇であるとされています。このオスの鳴き声を頼りにメスが安全に雛を育てていると言われています。1日に1000回程鳴くこともあるそうですが、中々姿を見せてはくれません。ウグイスの声の手前で小鳥を見かけ撮影したところ、ヤマガラで、こちらは人慣れする性格からか、しっかりポーズもとってくれました。さえずりは「ピィーピィー」「ツツピーン、ツツピーン」です。ヤマガラはコゲラがあけた穴や巣箱を利用することもあるようです。森に一つ巣箱をかけたので、利用してくれたらうれしいです。

三月の雨と椎茸

四年前より森の大きくなったコナラの木を少しずつ間伐して、枝や幹を利用して椎茸菌を打ち始め、一年後から春と秋に椎茸が少しずつ収穫できるようになりました。高温と乾燥を嫌うので、檜の森で栽培して日陰で雨が当たるようにしたり、乾燥期や寒冷期はシートで覆ったり、檜の枝打ちした枝を被せたりしています。今年の三月は気温も高く雨も時々降るので、雨の後は集中して椎茸が顔を出し大きくなります。椎茸栽培も理に適った管理をすれば期待に応えてくれるという事が分かります。

カタクリの花群生地へ

早春の山に咲くカタクリの花が見頃という便りが届き、豊田市足助町の香嵐渓を訪ねてみました。明智町から矢作川を渡り、山越えで1時間30分程で到着。月曜日だったので駐車場は空いていましたが、巴川を渡って香嵐渓の東側に位置する飯盛山の斜面にはカタクリが見事なほど群生していて、散策しながら写真を撮る人達が沢山訪れていました。斜面を廻る遊歩道はカタクリの時期だけ一方通行で、混雑することなく30分ほどかけて美しく咲くカタクリを楽しむことができました。カタクリは種から7年目にして花が咲くと言われ、ひたむきで可憐な花の生態は、神秘的な美しさを感じさせてくれました。想像していた以上の群生で本当に驚きました。香嵐渓と言えば紅葉ですが、カタクリの群生も香嵐渓の魅力的な存在です。この群生がどのように育てられてきたのか知りたいと思いました。

中山道を歩く

暖かな陽気に誘われ、中山道の大湫宿付近を歩きました。大湫宿入り口にある高札場跡の近くの駐車場に車を停め、先ず琵琶峠方面へ2㎞ほど歩く。途中、母衣岩と烏帽子岩と名付けられた二つの大きな岩と大湫病院を通り過ぎ、琵琶峠へ登る石畳の入り口に。中山道は江戸時代の現状を残している道が少ない中、丘陵の尾根を通るこの辺りは開発も少なく原形をとどめている。1㎞ほど登ると峠に到着、近くに東屋が設置され、そこで昼食をとる。周辺の木々が伐採され、正面には屏風山や豊田方面が眺望できる。峠には馬頭観音と皇女和宮が江戸へ向かう途中詠んだ和歌が歌碑に残されている。峠から折り返し、大湫宿の町並みを歩く。神明神社では、昨年7月の豪雨で倒れた樹齢1300年の大杉が、まだそのままに横倒しになっていた。想像していた以上の大木が、二つに分けられ並んでいる。神社の周辺は人家が密集していて、その家々の隙間に倒れたらしい姿に、正に「神がかりの倒れ方」と言われたご神木。地域の人達の復興に向けた取り組みを応援したい。

豊田市自然観察の森へ

大学時代の同級生が勤めている豊田市自然観察の森を訪ねてみました。東海環状自動車道の勘八ICを出て外環状道路を10分ほど行くと、広い駐車場のあるモダンな二階建ての施設が。草花・木々や昆虫・鳥など展示も豊富で充実している。日本野鳥の会の職員がレンジャーとして常駐し、様々な質問に応えてもらえる。レンジャーの一人、岡田さん(同級生)に野外散策コースを案内してもらった。雑木林の中にある遊歩道を15分ほど登ると展望台に到着。豊田市が一望でき、西には豊田スタジアムも眺められる。幾つもあるコースの中からトンボの湿地方面へ向かう。休耕田を利用した湿地にはニホンアカガエルの卵塊がたくさん観られた。ジョウビタキも遊んでいた。二月初旬ということで、草花や木々の芽吹きも少ない。4月以降にもう一度訪ねてみたい。

中山道宿「馬篭」を歩く

立春を迎え、寒さも緩んだ土曜日。コロナ感染拡大の緊急事態宣言が延長された中、人と出会って活動することを自粛する毎日が続いていますが、ウォーキングだけは欠かさないようにしてきました。10月の比叡山の後は、自宅周りを歩くだけでしたが、春の陽気に誘われ家内と馬篭まで足を伸ばしてみました。三反田の森から馬篭宿までは30分ちょっと。土曜日なのに駐車場も空きが目立ち、人通りも疎ら。密になることもなく、のんびり歩くことが出来ました。石畳の馬篭宿を歩き始めて最初の曲がり坂を上ったところで、信州名物の「おやき」を売っていたので、野沢菜入りと胡桃入りのおやきを買い求める。藤村記念館を左手に見ながら宿場を抜けると、広い展望広場があり正面に雄大な恵那山が観られるベンチが沢山あり、そこでおやきやサンドイッチ等の昼食をとる。そこから2㎞ほど車道と並行して走る歩道を歩くと馬篭峠に到着。先日の雨と晴天で歩道に雪もなくスムーズに歩けた。高2の時、学年遠足で妻籠から馬篭まで歩いて以来の峠道。峠からは来た道を戻り、最後に藤村ゆかりの永昌寺と藤村のお墓をお参りして帰る。

シャリンバイ…小笠原便り

小笠原にいる知人より小笠原の便りが届きました。その中にあった一枚がシャリンバイの花。バラ科の常緑低木で、日本・韓国・台湾までの海岸近くに分布。葉をつけている枝が車輪のスポークのように分岐し、花が梅の花に似ているところから「シャリンバイ」と名付けられています。小笠原は最高気温が23℃で最低が18℃、同じ東京都と言いながらずいぶん違うものです。小笠原には空港がないので、東京より出港する週1便の定期船「おがさわら丸」で24時間かけて行くことになります。小笠原の自慢は、2月から4月のザトウクジラ、5月から11月のマッコウクジラの「ホエールウオッチング」。一度行ってみたいものです。

緊急事態宣言発令の中で

コロナウィルス感染拡大に歯止めがかからず岐阜県も緊急事態宣言を発令。三密(密閉/密集/密接)を避けた営みが続く中、三反田の森には沢山の仲間が賑やかに飛び回る姿が。先日のルリビタキの去った後にやってきたのがエナガの群れ。尾が長く、雌雄同色、群れを作る習性が強く、林の中を群れで移動。チーチー、チャッチャ、ツリリリ、ジュルリ等と鳴く。静かな森が、その日だけは賑やかになりました。私達の生活にも、エナガ達のように感染を気にすることなく自由に賑やかに動き回れる日常が戻ってきますように、今は一人一人が出来ることを頑張りましょう。

ルリビタキ登場

寒波も小休止。三反田の森の中に残っていた雪も解けたので、栗の木の剪定をしました。途中から一羽の小鳥が森の中を枝から枝へ飛び移って遊んでいたので、カメラを持ってきて撮影しました。画像を拡大して野鳥図鑑で調べたところ、ルリビタキの雄だと分かりました。下生えの低木の中にいることが多く、枯れ枝にとまり青色の尾を細かく振ってギュッギュッと鳴き、あまり人をおそれない。図鑑の説明がぴったり当てはまりました。新しい森の仲間の登場でした。

飯高観音へ初詣

寒波が少し緩んだ4日、門松集めと左義長が行われました。例年だと地域住民が集まって「どんど焼き」の後餅を焼いたり御神酒をいただいたりするのですが、コロナ禍の中一部の役員と子どもだけのどんど焼きとなりました。天気が良かったので、ここ数年家内安全を祈願している山岡の飯高観音に初詣に出かけました。例年の年明けのよう混雑はありませんでしたが、駐車場も境内もかなりの人出でした。飯高観音は、1200年前の平安初期に比叡山延暦寺の三代座主慈覚大師を開祖としてて創建、中世には七堂伽藍に仏法道場などを備えていましたが、戦国時代に武田氏により全山焼失し、江戸時代に臨済宗萬勝寺として再建されましたが、昭和16年に失火にして焼失。太平洋戦争後、保存されていた南無十一面観世音菩薩像などを安置する本堂や観音堂が再建されてきました。平成13年には現在の観音堂が落慶され、厄除け観音で知られる本尊「千手観音菩薩像」が安置されています。この菩薩像は、慈覚大師の作とされています。家内安全とコロナ禍の収束を祈念した後で「厄除 千手観音菩薩萬勝寺」と表記された御札をいただいて帰りました。

童子道祖神

三反田の森の入り口に祖先の墓を移設しました。バイパス工事で東山の中腹に移されていたお墓が、猪の出没や葛や藤の蔓等が茂り始め荒れ始めていました。そこで、近所の樋田さんに相談して移設することにしました。神官さんにお祓いもしていただき、樋田さんと運搬機等を使って新しい場所に移しました。始祖の3人と江戸時代に早逝した童子5人の墓を移設し、その隣に童子の供養を兼ねて道祖神も建てました。笠置山のよく見える場所に移り、子孫の繁栄を応援してくれることと思います。

金沢よりずわい蟹が届く

北陸日本海の味覚「ずわい蟹」が解禁になり、金沢港「いきいき魚市」より茹で上がった雄と雌の蟹が届きました。長男の嫁さんの実家が金沢にあり、お母様が市場で選び送っていただきました。雄は甲幅が15㎝、脚を伸ばすと80㎝ほどの大きさで、雌はその半分ほどの大きさでした。これまで、北陸で水揚げされる蟹は越前蟹かずわい蟹と呼ぶと思っていましたが、北陸の各県で同じ蟹でも呼び方が違うことを知りました。富山では「ずわい蟹」、福井では「越前蟹」、山陰では「松葉蟹」、そして石川では「加能蟹」と呼ばれているそうです。呼び方はともかく、今が旬の蟹、とても美味しくいただきました。

収穫を祝う五平餅

この秋に収穫した新米「ミルキークィーン」で五平餅を作り、家族で収穫を祝いました。子どもの頃の五平餅は団子三個を串刺しにしたものでしたが、最近はわらじ五平のものに変わってしまいました。ただタレは昔から三反田に伝わるタレで、クルミ、ピーナッツ、ごま、味噌、生姜をベースにしたものです。嫁いだ長女夫婦が赤ちゃんを連れて帰ってきて一緒に食べました。草刈りヘルパーの安藤さんにも、食べてもらえるよう沢山焼きました。

信楽焼きの里へ

比叡山散策の後、大津の宿で一泊し、次の日はNHK朝ドラ「スカーレット」の舞台となった信楽を訪ねてみました。最初に向かった陶芸の森は月曜休館のため、「宗陶苑」という窯元を訪ねてみたところ、スカーレットの焼き窯シーンにも使われた登り窯があり、信楽焼の制作過程がすべて見学できる所で、本当にラッキーでした。大阪や和歌山の小学生達が修学旅行の体験学習に沢山来ていて、制作スタッフはそちらに駆り出され、工程の見学は無人でした。帰りに、GO toトラベルの地域利用券で可愛らしいタヌキを信楽の記念にと買い求めてきました。

比叡山へ

18日(日曜日)妻と二人で比叡山へ行ってきました。早朝5時に家を出て、途中養老SAで休憩を取り、京都東ICより西大津バイパスへ入り、坂本ケーブルの駅に8時30分着。9時発のケーブルに乗り延暦寺駅まで行き、そこから東塔、西塔、横川の順に歩いて巡りました。コロナ禍のせいか人出は少なかったようですが、GO toトラベルもあって午後になるとかなり人も多くなり、帰りのシャトルバスやケーブルは三密を避けられないほどの混みようでした。外国人が少ないだけ良かったかもしれません。東塔の国宝「根本中堂」(最澄が創建した延暦寺第一の仏堂)は、大改修中のため外観は見ることができませんでした。写真は、西塔エリアにある釈迦堂(重要文化財)です。伝教大師(最澄)の作とされる釈迦如来像が本尊ですが、信長による焼き討ち後、秀吉が再建したもので、山内では最も古い建造物のようです。山内巡りに歩いた距離は24000歩で4㎞以上を歩き、さすがに帰りはシャトルバスを利用しました。ケーブルの駅には3時頃戻ることができました。久しぶりにパワースポットを巡り、充実した一日でした。